- 21. Narの話

- 22. 語学の達人の国の言語フラマン語

- 23. マトゥセイスによるエラスムスの肖像画

- 24. 二大巨匠の共同制作

- 25. パンケーキの日

- 26. ヤン・ファン・エイク(1390年頃-1441年)

- 27. 高貴の色

※このページの1行の文字数は、ブラウザの表示文字サイズの設定やウインドウ幅に応じて変化します。読みやすい文字サイズ、ウインドウ幅に調整してご覧下さい。

21. Narの話

Narは特別にしつらえられた服を着て、鈴をつけている。1600年代の版画にみられるNarに、祭りのときに見かける、鈴のついた帽子に派手な色をつぎはぎにした衣装の起源があることを知った。

写真21-1:1658年のNar の版画

写真21-2:仮装用衣装

手元の講談社『蘭日辞典』によればNarとは「愚か者」「ばか者」、歴史用語として「道化」という訳が載っており、これは英語のJesterに該当する。バカなことを言ったり仕出かして周囲を笑わせる、中世の王侯貴族たちのお抱えコメディアンを指す。Narはfoolと訳されもし、それはシェイクスピアが繰り返し扱った人物像でもある。『十二夜』の中で「バカを演じるに十分なだけ賢い(wise enough to play the fool)」と書かれたとおり、ドロレスも非常に魅力のある賢い女の子だった。

ドロレスはノエラ・エルペルス著『ドロレス!(DOLORES!)』の主人公の女の子の名だ。この本は少年少女向け歴史文学として、昨年「テア・べックマン賞」を贈られ、今年に入って「本の獅子賞」を受賞、「金のふくろう賞」にもノミネートされるなど、オランダ語少年少女文学界で高い評価を得た。

物語の中でドロレスは、スペインのフェルディナンド王がNarにするため、娘フアナへの贈り物として買った小人の女の子として登場する。美しく聡明なプリンセス、フアナと厚い絆を結び、家族と離れて暮らす寂しさをファナのお付のムーア人の娘と分かち合い、多感なごくごく普通の少女として学び成長していく。

また、物語にはドロレスの目にし耳にする世界が織り交ぜられ、生き生きとした歴史小説としても読ませる。中世の王侯貴族の暮らしぶり、当時のイスラム世界、及びイスラムとスペイン・カトリックの軋轢(1492年、スペイン南部のイスラム・後ウマイヤ朝の最後の首都のグラナダ陥落)、フアナの、ブルゴーニュ公フィリップ美公と結婚が決まってからのくだりなど、世界に知られた歴史上の逸話に大人も十分興味深く楽しめる。

中世、君主は絶対的権力があり、批判も異議も一切受け付けることはなく、たとえ君主に誤りがあったと明確であっても、家臣とて何ひとつ口だしすることは許されなかった。だが、Narだけは許された。Narは狂った人を装いそのままバカなことを仕出かし振る舞うから、人々も真剣に聞きはしない。そして周囲の人々がNarの言うことを笑うことも許された。Narは思ったことを素直に率直に口にしていいし、口にしなければならない。ドロレスは生まれもって自分が他の人々とは異なることを敏感に察し、教会でわざと大きな声でバカなことを叫んでも、周りに許されることがわかってわざとやるような、Narの素質をたっぷりに持った女の子だった。

その後生まれ故郷Biarの村の貴族の家に、Narとして、また娘の遊び友達として迎えられるが、ある日スペイン王・フェルディナンド王一行が立ち寄り、その中に一人の太った婦人がいた。豪華なドレスを着ているが、優雅な靴に締め付けられた足をみるやいなや、そのスカートの中をのぞいてドロレスは叫ぶ、

「見て見て! 一人の貴族のご婦人に豚の足!」

そこで館の主は

「我が家のNarがとんだ失礼を」

と笑って応じている。他の貴族たちも可愛いNarだと褒める。

贅を尽くした食事には、歌手や演奏家たち以外にも、アクロバットをするもの、火を噴くものといった今でいう大道芸人が招かれその芸を披露した。ベールをかぶったムーア人の踊り子のベリーダンスの場では、小人のドロレスも加わった。彼女の滑稽にならざるを得ない踊りはその場の貴族たちに受けに受け、一夜のスターとなった。笑いものにされた婦人すらドロレスをNarとして高く評価をし、フェルディナンド王にも見初められた。

Pleasure、Amusementといった「楽しみ」を意味する英語はオランダ語でVermaakというが、そこには先の辞典に「気晴らし」という訳も添えられている。Narの役割は、人々の本音を小気味よく代弁する、世の中の鬱憤晴らし、気晴らしでもあった。一般の人々のそれは「カーニヴァル」の時期にみられる。

カトリックの断食期の前に催される祭り、カーニヴァル(謝肉祭)は、ベルギーの土地によっては今も大掛かりに祝われる祭りのひとつであるが、かつては、教会の内外で羽目をはずしたバカ騒ぎが許される、きちがい祭り(Zottenfeest)と呼ばれるものだった。

1355年から1550年ごろのオランダからベルギーのあたりでは、特に、普段は断じて許されないことも、この時期だけは民衆の、あらゆる放埓が罰せられることなくまかり通った。一般民衆が一人、その日だけの王様に扮して権力を握り放蕩ぶりを発揮してみせるとか、ニセの牧師が仮装して教会に入り、バカげたミサをあげてみせるとか、あるいは仮装行列では、落ちぶれた格好をした貴族、偽善者然とした修道士修道女に扮したものが縄で引かれて歩いた。民衆は喜んで罵声を飛ばし笑いものにした・・・・・

現在祭りの様子は、仮装した人々や大きな人形をかついだパレード一色で、飲んで食べての大騒ぎは減り、宗教色はおよそ感じられないものになったが、「きちがい祭り」の名称は今も使われており、実際、酔った若者の無礼講は、カーニヴァルの時期なら普段より大目に見てもらえるようだ。

2008.07.02

22. 語学の達人の国の言語フラマン語

16世紀の外科医、アンドレアス・ヴェサリウスも、パリ時代の教師、ジャン・ギュンターが1536年出版した�「解剖学原理�」の中で、語学に堪能であることを含めて称賛されている。

ブルゴーニュ家最後の一人娘、マリー・ド・ブルゴーニュ(オランダ語ではマリア・ヴァン・ブルゴンディ)と結婚、当時最も豊かだったネーデルラントをハプスブルグ家のものにし、ローマ皇帝の称号まで得たマクシミリアン大公も、ラテン語を自由に操り、フランス語もフラマン語も習得した語学の達人であった。

17世紀、絵画の世界において頂点に立ったルーベンスも、6ヶ国語に精通した外交官としても活躍した。

現在でもベルギー、とりわけオランダ語圏に住む者、オランダ語を母語とする者には、数ヶ国語を話せる、という人が多い。大抵の仕事の求人広告で「オランダ語フランス語に堪能なこと、英語もできれば尚可」と最低3ヶ国語を要求される。

一方ベルギーのフランス語圏、もしくはフランス語を母語とするものでオランダ語も堪能、という人にはなかなかお目にかかれない。この言語背景だけが、オランダ語圏の倍は上回る、フランス語圏の高い失業率の原因ではないが、失業者に手厚い社会保障、それを実現している高額の税金制度を敷くベルギーゆえ、オランダ語圏とフランス語圏間の経済不均衡に対するオランダ語圏の不満は言語問題を絡めてますます高じている。周囲の大国の思惑が交錯して遂げられた1830年ベルギー独立で、公用語をフランス語のみにされてから、国の民主化と共にオランダ語圏のフラマン人たちは、彼らと彼らの話すオランダ語の権利を徐々に獲得してきて、今なお言語闘争は歴史の延長線上にある。右派からも左派からも、オランダ語圏=ヴラーンデレンの独立まで唱える声が常にあがっている。

ベルギーの言語問題は、オランダのオランダ語との関係においても常に検討され変化している。10年ほど前までは標準オランダ語を「ABN=Algemeen Beschaafd Nederlands」といったが、今では単に「AN」と言う。Beschaafdには洗練された、上品な、教養のある、といった意味があるからだ。ベルギーのオランダ語は正確に言えば「Vlaams(ヴラームス)=フラマン語」であり、文法は同じでもベルギーでしか通用しない表現、単語が多い。辞書の上の発音記号は同じでも、オランダのオランダ語の音とは異なる。こうした違いから、ベルギーのオランダ語を標準オランダ語の「方言」と一括りにするのではなく、(洗練されていない、上品ではない、教養のない、という位置づけではなく)辞書でも「ベルギーのオランダ語」と注釈をつけ、ベルギーにおける公用語として扱うようになり、その傾向は近年ますます強くなっている。

このフラマン語が文書に登場したのは、言語形成史上800年頃から1150年頃の「古代オランダ語」と呼ばれる時代であり、聖書を訳したいずれも断片的なものしか残されていない。 1100年頃書かれた短文は、1932年、イギリスの学者によってオックスフォード図書館で発見された羊皮紙に書かれたもので、その紙は本の表紙を補強するためにあてがわれたものだった。

鳥たちはみな巣作りをはじめた。

私とあなたを除いて。

私たちはまだ何を待つのか?

愛について語られたものをもってフラマン語は登場した、というのがおもしろい。イギリス・ケントのロチェスター修道院にて、西ヴラーンデレンの僧侶が新しいペンを試すべく、頭に浮かんだ言葉を書き留めたものと考えられている。これが何を意味するか、他の者にもわかるように、とでも考えたのだろうか、ご丁寧にラテン語訳が並べて書かれている。

続く1200年から1500年頃に使われていたオランダ語を中世オランダ語と呼ぶ。まだ標準語の統一に至らず、各地の方言が混じったバリエーションのある言語を寄せ集め、便宜上まとめて「中世オランダ語」と読んでいるに過ぎない。

この時代現在のベルギー北部とオランダ南部、つまりネーデルラント(低地帯)はヴラーンデレン伯爵領とブラバント公爵領、ホーラント、ユトレヒト、リンブルグの公国にそれぞれ分かれた外国同士で、なお、ホーラントとユトレヒトは互いに敵対しており、言語統一がなされる時代ではなかった。

中世オランダ語の時代もまだ、言語の統一は迎えない。文献は古代オランダ語とは対照的に飛躍的に多数残されている。1300年までにすでに約2000の文献があり、文学の域にも及んでいる。13世紀ネーデルラントでもっとも栄え、ヨーロッパの主要都市に成長したのはブリュージュであるが、そのことを証明すべく、この頃の文献の半数以上がブリュージュから伝わるものである。

1477年、オーストリアのマクシミリアンがマリー・ド・ブルゴーニュと結婚し、1486年ローマ皇帝として即位、孫カールの代にはスペイン王及びローマ皇帝をも兼任し、1548年ブルゴーニュ圏(De Bourgondische Kreits英語でBurgundian Circle)が成立した。ネーデルラントの各々の公爵領、伯爵領が、神聖ローマ帝国下においてひとつの国家となり、文化がまとまりを見せながら発達する。

14,15世紀と、経済の中心がアントワープに移るにつれて、オランダ語の文献は、ブリュージュのヴラーンデレン地方の言語を凌いでアントワープが属するブラバントの言語が中心になった。ネーデルラントの15世紀末には、雄弁家協会(Rederijkerskamers)という、詩を詠み芝居を上演する、文学者たちが集う会ができ、民衆が使う言葉の辞書や文法書が作られるようになった。もともとこの会は教会の信心会など、宗教的なつながりから登場し、詩は賛美歌、演劇は宗教ドラマに基づいたものから始まったが、やがて文学というひとつの学問として確立され、ユマニスムの高揚とあいまって文学者の地位も向上した。

また、16世紀の半ば、クリストフ・プランタンがフランスからアントワープに移住してきて興した印刷所は、世界に名だたる拠点のひとつとなった。印刷技術の革新と学問の発展に伴い、ヴラーンデレン、ブラバント地方の言語は洗練され、他都市の言語に影響を与えはしたものの、共通語としては常にラテン語があり、言語の統一にまでは進まなかった。

アントワープが成熟した都市として発展を遂げたこの時代、文化の華やぎと表裏一体で、カトリックに対してはプロテスタント、王侯貴族ら既存勢力に対しては富裕商人といった新興勢力の力が増し対立が激化した。この対立する勢力が共存する、いわば境界線上に位置したアントワープは1585年、絶頂期にありながらスペイン軍の手で陥落する。アントワープの知識層、富裕層、職人、技術者はごっそりホーラントへ逃げてしまった。1560年にはおよそ10万人だったその人口は、陥落後45,000人、と、半数以下に激減した。 (余談だが、そうした、アントワープからアムステルダムに移った富裕な商人9人が、後の17世紀オランダを黄金期に導く経済的要となるオランダ東インド会社を設立したのだ。)

1588年ネーデルラントの北部7州は、カトリック側であり統治国スペインの弾圧に弾圧に反発し結束、ネーデルラント連邦共和国が成立した。この共和国の正式認定は、80年に及ぶスペインとの戦争が終結した1648年の「ミュンスターの講和」まで待たねばならないが、これは実質上現在のオランダの誕生であった。そして現ベルギーのオランダ語と現オランダのオランダ語の運命ははっきり明暗を分けることになった。

プロテスタントのカルヴァン派とを国教として、ネーデルラント連邦共和国は聖書のオランダ語訳に着手した。ホーラント州の言葉を中心に共通の言葉使いを協議し努力を重ね、そうして1637年公定オランダ語訳聖書(Statenbijbel)が出来上がった。20年のうちに50万部再版されたこの聖書のオランダ語は、人々に読まれ口で唱えられ浸透し、標準オランダ語の基礎となった。

一方、南部ネーデルラント、つまり今のベルギーのオランダ語圏は、「ミュンスターの講和」においてアントワープの経済の要、スヘルド川を閉鎖されてしまい、18世紀にはオーストリア、18世紀末から1814年までのフランス、そして1815年から1830年までオランダの統治下、という歴史をたどる。

そして1830年ようやく独立した暁には、上述の通り、それまでのオランダ語勢力を払拭すべくフランス語が公用語とされたのである。長い間、他言語を話す国家の統治下で、今のベルギーの土地で普通の人々が普通に話しているフラマン語は、家の中とその周辺に限られ「2キロ離れた町ではすでに異なる方言が話されよくわからない」という事態を生んだ。

今でも、テレビで、街頭インタビューに答えるベルギー人のオランダ語に字幕がつくことはよくあるし、話すのを聞いただけで「海のほうの人だ」とか「アントワープの人だ」などと、出身地を容易にあてる。ちなみにアントワープの方言は、それがオランダ語の一種とはわかっても、アーがエーに、エーがイーのように発音される特徴に加えて、標準オランダ語からは見当もつかない単語や言い回しがたくさんあって、標準オランダ語を習っただけでは理解できない。それはゲントの方言もしかり、ブリュージュもしかり。

各地域の方言をひとまとめにして「オランダ語」と呼んだ、中世の頃の言語事情とさして変わらない状況のままなのではないか、そんな風に思えるところがフラマン語にはある。

2008.08.03

23. マトゥセイスによるエラスムスの肖像画

アントワープのカテドラル前、手袋市場という名の広場に、伝説のローマの軍人ブラボーの像を飾った井戸がある。クインテン・マトゥセイスによって作られた1490年の作品だ。

クインテン・マトゥセイスの名は、アントワープ市内のふたつの美術館の資料ではQuinten Metsijsと書かれているが、名はKwinten、Quentin、姓は Matsijs、Matsys、Massijs、Massys、Metsys、Messijs 等々資料によって異なる。ここでは地元の人の発音に従ってのカタカナ表記にした。

マトゥセイスはもともとは金属加工の職人だったが画家に転向した、この時代の人としては稀な存在である。マトゥセイスは画家の娘に恋してしまった。技術機密を漏洩させないための閉鎖性と、流通、販売を独占する特権性を持った中世のギルドにおいて、画家の娘は画家と結婚することが掟であったから、彼は画家になることにした。画家の修行を終えた彼は、ある晩、恋のお相手の娘の家に忍び込んで、父親の描いた絵の上に一匹の蝿を描き足した。あたかもそれは、本物の蝿が止まっているかのように見える出来栄えで、父親は彼を画家として認め、ゆえに娘と結婚することも許した。

と言い伝えはあるが、実話かどうか定かではない。過去の資料から、彼がどこで画家の修行をしたのかまったく記録がなく、謎のままゆえ、こうした話が作られたのかもしれない。

マトゥセイスは1466年頃、ルーヴァンで金属加工職人の次男として生まれた。だからその地の画家、ディリク・バウツのもとで修行したという説、彼の画風から、ブリュージュのハンス・メムリンクの工房で修行したという説、あるいはまったくの独学だった、という説がある。確かなことは、1491年、アントワープの画家組合「聖ルーカスギルド」に、修行を終えた一画家として正式に承認された、ということだけだ。

画家としての彼の評価は高く、17世紀には、「ヴラームスのミケランジェロ」とまで称された。マトゥセイスが描いた、エラスムスの肖像画を受け取ったトーマス・モアをして「古代の巨匠たちが色褪せるほどに偉大な技術を持っている」と言わしめた。

写真23-2 マトゥセイスの墓標 彼の作品が飾られた井戸の斜め向かい、カテドラルの入り口左手にある。カテドラルの壁の装飾のように、彼の横顔とふたつの職業を象徴するパレットと金属が刻まれている。

(※画像をクリックすると拡大されます)

2008年の5月から9月にかけて開催された、ブリュッセル王立美術館「英国王室コレクション展」にて、その、マトゥセイスの筆による『エラスムスの肖像画』にお目にかかった。

デジデリウス・エラスムスは16世紀最大のユマニスト。1517年に描かれたこの絵は、イギリスのロングフォードの城にある『ピーテル・ヒリスの肖像画』と対を成し、イギリスのトーマス・モアに「友情の証のディプティーク(二枚板)」として贈られた。

トーマス・モア。イギリスの政治家でありユマニストであり、のちに法界のトップの座、大法官になった。カトリックの立場で時の国王ヘンリ8世の離婚に反対し処刑された。著書『ユートピア』でも名高い。

ピーテル・ヒリス。アントワープ市の書記官。時のユマニスト、外交官、芸術家たちと親交を結び、彼の家はそうした人々の出会いの場であった。

絵の中のエラスムスは書斎にいて、本棚にはその著作が並んでいる。

『聖ヒエロニムス』

『新約聖書』

エラスムスとモアの共訳『ルキアノス』

代表作『痴愚神礼賛』エラスムスが、ロンドンのバックレスバリーにいたモアのところに滞在中に書いた風刺エッセイで、画中Horとある本。Moriae encomiumからMorが正しいのだが、のちの修復の際誤ってHorとされた。

書記官のピーテル・ヒリスの絵はその背後の本棚から、エラスムスと同じ部屋とわかる。ピーテル・ヒリスは左手にトーマス・モアからの手紙を持ち、右手は机の上の本、エラスムスの著作『Antibarbari』に置かれている。二人の面持ちから、同じ部屋で彼らが遠くの友を想う様子が伝わってくる。

マトゥセイスによるこの肖像画の複製画がアントワープ王立美術館にあるが、手にした手紙が巻紙になっている。

トーマス・モアとエラスムス間の往復書簡により、どのようないきさつでこの絵がモアに送られたかが知られている。

ピーテル・ヒリスが病気になったため、はじめにエラスムスの絵が出来上がった。トーマス・モアは待ちきれない様子で、「いつその絵にお目にかかれるか?」二人に手紙を書いている。そして出来上がったときにトーマス・モアはカレ(大西洋岸にあるフランスの町。当時はイギリス領)に滞在中だったので、そこへ絵は送られた。

エラスムスの絵は、アントワープ王立美術館の資料によればイタリア・ローマの国立古典絵画館バルベリーニ宮蔵とあり、その公式サイトでも写真入りで紹介されている。また、ウェブ上でもマトゥセイスについて書かれた本をあたっても、『エラスムスの肖像画』は常に「バルベリーニ蔵」と出てきて、このたびベルギーで公開された英国王室の所蔵品についてはどこにも記載はみあたらなかった。

展覧会のカタログによれば、「エラスムスの絵は、処刑された1535年まで、ヘンリー8世の宮廷の目立つ場所に架けられていた。ロングフォードの城のピーテル・ヒリスの肖像画と比べて、この絵はサイズが異なるため、これを描いたのがマトゥセイスだとは長らく確認されなかった。だが、絵が切り取られてもともとのサイズから変わっていることは明らかであり、また、『ピーテル・ヒリスの肖像画』とともに、パネルの裏にはカール1世の焼印があることから、この二枚の絵はオリジナルで、17世紀まで対を成していた」と、推測されている。

カタログ上の英国王室蔵の絵と、ウェブ上のバルベリーニ宮蔵の絵を比べてみると、前者の本に題名が記されていて後者にはない、という明確な違い以外、実物を隣り合わせにして比べてみないとわからないほど酷似している。あえて言えば、英国王室蔵の絵のエラスムスのほうが目元が優しく、柔和な印象がある。

写真23-3 マトゥセイス「エラスムスの肖像画」

ブリュッセル王立美術館「英国王室コレクション展」カタログより

(※画像をクリックすると拡大されます)

イタリア国立古典絵画館・バルベリーニ宮ウェブサイトhttp://www.galleriaborghese.it/barberini/it/erasmo.htm

写真23-4 マトゥセイス「ピーテル・ヒリスの肖像画」

ブリュッセル王立美術館「英国王室コレクション展」カタログより

(※画像をクリックすると拡大されます)

写真23-5 マトゥセイス「ピーテル・ヒリスの肖像画」(複製)

アントワープ王立美術館資料より

(※画像をクリックすると拡大されます)

マトゥセイスは大きな祭壇画や宗教画も残しているが、晩年はこうした肖像画を描いて周囲から賞賛、敬意を受けることを楽しんだといわれている。アントワープ王立美術館の資料によれば、「『ピーテル・ヒリスの肖像画』の複製は、ピーテル本人かエラスムスか、あるいは他の友達のために描かれたものだろう。なぜなら、この2枚の肖像画にはいくつかの複製画がみつかっているからだ」とある。エラスムスの肖像画に関しては、さて、英国王室のものかイタリアのバルベリーニ宮のものか、どちらが実際にトーマス・モアに送られたオリジナル作品なのだろうか?

関連ページ:9.アントワープの町の名の由来と聖母マリア

2008.10.19

24. 二大巨匠の共同制作

オランダのデン・ハーグに、マウリッツハイスという美術館がある。マウリッツハイスは「マウリッツ邸」という意味で、かつてこの古典主義の瀟洒な館に、ナッソー=ジーゲンのヨハン・マウリッツ侯爵(1604〜1679)が暮したことでこう呼ばれる。日本の方には、フェルメールの作品を所蔵していることでよく知られている。

マウリッツ氏の祖父の兄は、オランダの母体となる、ネーデルランド連邦共和国の初代総督であったオラニエ公ウィレム1世。だからマウリッツ氏の父、ヨハン7世はウィレム1世の甥っ子にあたる。ジーゲンにヨーロッパ初の士官学校を設立した軍人だった。それでマウリッツ氏も軍人として活躍し、後に、当時オランダの植民地だったブラジルで総督を務めて帰国した。

マウリッツハイスが美術館として開設されたのは、オラニエ公ウィレム1世からおよそ200年後のオランダの、同じウィレム1世ながら、初代オランダ国王となったウィレム1世(1772〜1843)による。作品は彼とその父、ウィレム5世の収集を中心に構成された。1822年約200点だった所蔵作品数は、200年の間着々と増え、現在800点を越える。

マウリッツハイスにはウィレム5世が所有していた『アダムとイヴの堕落と、地上の楽園』という、ルーベンスとヤン・ブリューゲル(父)が共同で描いた作品がある。

写真 24-2 『アダムとイヴの堕落と、地上の楽園』

一般的にルーベンスについては、すでに語りつくされているような誤解がしばしばあるが、研究は常に続いており、新たなルーベンス像がここ数年、続々と研究の成果として発表されている。ルーベンスの作品といったら「豊満な裸婦」というイメージが定着しているが、ゆえに、彼が描いた他のモチーフに対しては過小評価されているきらいがあると、ロンドンのナショナル・ギャラリーでは1996年、ルーベンスの風景画に焦点を当てた企画展を行った。2004年、ウィーンのアルベルティーナで、ルーベンスの膨大なスケッチ群が展示されたとき、その主格を成したのは彼の子供たちの肖像画であった。アントワープ市の建築家であり建築学の教授でもあるルットゥヘル・テイスは、2004年、語られなかったルーベンスについての研究を『もう一人のルーベンス(De andere Rubens)』として上梓した。

アントワープでは、大聖堂や王立美術館にある、宗教を題材とした大きな作品から、プランタン・モレトゥス印刷博物館にみられる肖像画の数々、あるいは印刷のための、A5版ほどの細密な下絵、等々、あらゆるルーベンスの作品を見る機会に恵まれており、私の頭の中からは長らく「ルーベンス=豊満な裸婦」のイメージは払拭されていた。だが、『アダムとイヴの堕落と、地上の楽園』はまさしく、「裸婦のルーベンス」が全面的に強調された作品である。

この絵が描かれたのは1617年頃。当時、二人以上の画家の手による絵画というのは珍しいものではなかったが、それはひとつのアトリエ内で、マスターと弟子の手によるのが一般的であったゆえだ。別々にアトリエを構えた巨匠二人が共同制作した、というこの作品は、決定的にそれらとは異なる。ルーベンスとヤンは、アントワープ市内のワップルとラングニュー通りという、互いの家まで歩いて数分という近所に住み、非常に近しい友人同士であった。ルーベンスはヤンの二人の息子の代父にもなった。ヤンが1625年、コレラに罹ってこの世を去ったときには、その遺言執行者になっている。ギルド下で、同業者同士硬い絆で結ばれる宿命のこの時代、この二人においてその絆は、とりわけ家族同様の強く硬いものであったにちがいない(代父とは、キリスト教において幼子の洗礼式に立会い、キリストに対する契約の証人となり、教会生活において後見人となる人物である。女性の場合、代母という)

『アダムとイヴの堕落と、地上の楽園』は、その精密でなめらかな筆致から「ベルベットのブリューゲル」と呼ばれたヤンの才能が溢れんばかりに表現しつくされている感がある。「楽園」はまさしく、彼の好みのテーマであり、手を触れたらその柔らかさが伝わってきそうなヒョウやトラの毛並みの表現は、まさに彼が得意とするものだった。

そしてルーベンスの描いた裸のアダムとイヴ。二人がきっちり分担して描いたことは、「PETRI PAURI RUBENS FIGR」「IBRUEGHEL FEC.」とそれぞれが分業を記してサインをしていることでも明らかである。ルーベンスのFIGRはFIGURA(人物)を指していることは明らかだが、いずれもイタリア風の名にしていることから、ブリューゲルのFECはFLORA E CREATURA(花と生きもの)を指すのだろうと考えたが、美術史家の書いたものではどれも「残りの部分」といった表現で、FECがどの言葉を指すのか明言した資料にはあたらなかった。

すでに巨匠として名高い二人の共同制作、しかも当時のネーデルランド総督であったアルブレヒト大公とイザベル妃に贈られたといわれる作品がこの世に出たとき、どれだけ美術愛好家の間で熱い話題となったことだろう。ルーベンスらの次世代の人物、画家の伝記を書いたアルノルド・ホウブラーケン、ヤコブ・カンポ・ウェイェルマンの作中にもこのことは取り上げられ、1766年、ネーデルランドのウィレム5世が買い取った。

ルーベンスとヤン・ブリューゲルがこの作品を共同制作するに至ったいきさについて、文書に記載が残っているわけではなく、証明とするものはないけれど、「二人の間の自然な成り行きだったと考える」と、こちらの美術雑誌OKVに美術評論家が推測していた。二人はしばしば共同制作を行っており、現在それは25点現存する。

二人の共同制作の第1作目は、ルーベンスより9歳年上のヤン・ブリューゲルが、イタリアでの修行を終えてアントワープに戻ってきた年の2年後の、1598年に描かれた『アマゾンの戦い』である。ルーベンスはこのときまだ、ギルドの会員になったばかりで、師のオットー・ヴェン・ヴェーンのアトリエで働いていたと考えられる。1600年にイタリアへ旅立ったルーベンスの、イタリア以前の作品が希少であることからも、貴重な1作である。

写真 24-3 『アマゾンの戦い』(アントワープ・ルーベンスの家が所蔵する、作者不明の複製画。オリジナルはドイツ・ポツダムのサンスーシ宮殿蔵)

(※画像をクリックすると拡大されます)

上半分の風景と、風景に溶け込むほどに小さい人物をヤン・ブリューゲルが、下半分の戦う人物たちをルーベンスが担当した。

長らくこの共同制作シリーズは、ルーベンスの世界的絶対評価ゆえ、「ルーベンス主導による」というのが定説だった。だが、アメリカ・カリフォルニアのゲッティ美術館の研究でも、そういうことはなく、二人の巨匠がまさしく同等に力を注ぎ、分かち合ってかつ、ひとつの作品と仕上げたもの、とレポートしている。

このゲッティ美術館はアメリカの石油王、故ジャン・ポール・ゲッティの収集品をもとに設立された美術館で、2000年、ルーベンスとヤン・ブリューゲルの『戦争からの帰還』を買収した。

写真 24-4 『戦争からの帰還』

1610年から1612年ごろ描かれたこの絵は、戦場から帰った戦いの神マルスが、裸のヴィーナスとキューピッドたちに武器を取り上げられている、という官能的な絵である。ヤン・ブリューゲルの描いた下絵をルーベンスが上からグレーの絵の具で塗りつぶし、ヤン・ブリューゲルのそれより大きい人物たちを描き直し、ゆえにブリューゲルも、一部の静物を描き直した、という過程が、研究の結果明らかになっている。

この巨匠二人のやり取りは、どれだけ白熱したことだろう? ほとんど喧嘩といっていいような、激しい言い争いになったりしたのだろうか? たとえそうだったとしても、それは常に妥協しない、己の芸術を追及する点で一致する二人にとっては、よりよいものに近づけるための有意義なものだったにちがいない。二人の共同制作は打ち切られることなく、その後も続き、前述の、「PETRI PAURI RUBENS FIGR」「IBRUEGHEL FEC.」の世界が生み出された。

ドイツ・ミュンヘンのアルテ・ピナコークには、1620年頃描かれた『花輪の中の聖母子』がある。ルーベンスらしい、柔和で優しい表情の聖母マリアと幼子キリスト、花輪のまわりの可愛い天使たち。そして「ベルベットのブリューゲル」のみならず、ときに「花のブリューゲル」とも称されたブリューゲルの、色とりどりの繊細な花々。こちらも巨匠二人の世界が奏でる絶妙なハーモニーの美を楽しめる作品である。

2009.01.31

25. パンケーキの日

2月2日に聖母マリアの光の祝い(Maria Lichtmis)というキリスト教の行事がある。ユダヤの教え、旧約聖書レヴィ記によれば、出産後40日間は清めの期間であり、誕生した子も清めが終わった生後40日目に神へ奉献されなければならない。マリアとヨゼフもその教えにならって、幼子キリストを連れてエルサレムの神殿を訪れた。日本の方には『フランダースの犬』という物語で有名な、アントワープ大聖堂にあるルーベンスの絵「キリスト降架」の、3枚パネル向かって右手の絵に、その様子が描かれている。

「神が遣わす救世主に会うまでは決して死なない」と、聖霊のお告げを受けていた年長のシメオンが、霊に導かれて神殿にてキリストに出会い、腕に抱いたシーンを描いた。「今こそ主は私を安らかに去らせてくださいます」と神に感謝している。シメオンとマリアの間の陰に位置するのは、神に仕える女預言者アナ。喜びの表情でそれを眺めている。足元には、生贄の鳩を手にしたヨゼフが跪いている。

この祝日はもともとは、ケルト信仰のimbolcの祝いが原型だったと考えられている。他のキリスト教行事がそうであるように、これもまた、土着の行事にキリスト教的解釈を施し、キリスト教伝播に利用した一例である。

imbolcは「おなかの中」とか、「ミルクの中」を意味する。2月の初めはまだまだ冬の真最中ながら、少しずつ日は伸びて、動物たちの腹には新たな生命が宿り、その年第一号の子羊、小山羊、子牛たちが生まれ出てミルクを飲む季節が始まる。まさに春の訪れの兆しを祝うにふさわしい時期である。

キリスト教によりその祝いは、マリアの授乳になぞらえて語られるようになった。かつては乳飲み子のいる敬虔なカトリックの家庭では、2月の2日、子供を連れて教会を訪れ、新たな生命の誕生を神に感謝した。また、聖母マリアとキリストの、神殿への入場を記念して、この日のミサの始めにはろうそくに火を灯し行列したため、「光の祝い」と呼ばれるようになった。バッハのカンタータ『Ich habe genug』は、この行進のために作られた。

現在では、2月2日は「光の祝い」よりは「パンケーキの日(de dag van de pannenkoeken)」として定着している。アントワープ市内の学校では、子供たちはこの日、パンケーキ( de pannenkoeken)を食べる。

こちらの発音でのパヌクック、パンケーキと訳しているが、どちらかというと、その薄さからフランスのクレープに近い。直径20cmほどのもので、これを焼く専用のフライパンも売っている。カフェのメニュー、家庭のおやつの定番でもあり、2月2日にだけ食べる、というわけではない、一般的な食べ物である。

ベルギーで「聖母マリアの光の祝日」にパンケーキを食べる習慣が、いつごろからどうして始まったのかは定かではない。パンケーキは小麦粉と牛乳と卵をまぜて焼くもので、起源としては17世紀ごろオランダに登場し、ハンザ都市に広まったといわれるが、材料からして、似たようなものがかなり昔から作られていた、と考えるのは妥当であろう。

ちなみに、べルギーのパンケーキの味付けの基本は砂糖である。ベルギービールと同じく、ホワイトとブロンドとブラウン、かける砂糖が3種ある。

周辺の国を見てみると、フランスにも「聖母マリアの光の祝い」にあたる「聖燭祭(la Chandeleur)」にクレープをいただく習慣があって、「クレープの日(le jour des crepes)」と呼ばれている。

イギリスはじめ、カナダ、オーストラリアといった英語圏では「パンケーキの日(Pancake day)」というのはあるのだが、「聖燭祭(Candlemas)」に食べるのではなく、四旬節の始まる前日、懺悔の火曜日にパンケーキを食べる習慣があり、そう呼んでいる。懺悔の火曜日は移動祝祭日なので、日にちは2月3日から3月9日の間のいずれかにあたり、各年異なる。

こちらには、キリスト教四旬節の、40日間の断食を行う期間の前日、最後のまともな食事にありつける日にパンケーキを焼いたのは、卵を使い切るためだ、という説がある。

2009.3.13

26. ヤン・ファン・エイク(1390年頃-1441年)

フランドル伯ロードウェイク・ヴァン・マール(ロードウィックはフランス語でルイ、ドイツ語でルードウィッヒ)が1384年に亡くなり、娘のマルガレータが経済盛んなネーデルラントの土地を相続した。

ロードウェイク・ヴァン・マールは芸術振興に力を注ぎ金を注ぎ、フランス王シャルル5世(1338-1380年)の墓石を彫ったことで一躍有名になった当時のトップアーティスト、アンドレ・ボーヌーヴォーに仕事を依頼するほどだった。その依頼した作品、コルトレイクの聖母教会にある聖カタリナ礼拝堂の墓石は、残念ながら、彼の生前中には仕上がらなかったが。

フランスが脅威を感じるほどに栄えた土地を手にしたマルガレータは、フランス側の大いなる思惑のもと、ヴァロワ家のフィリップと結婚する。豪胆公と呼ばれる初代ブルゴーニュ公フィリップ2世である。ネーデルラント諸都市は、豪胆公、及び彼に続く代々のブルゴーニュ公の統治下ますます栄え、したがってフランスの脅威もますます増した。この時代、ブルッへを中心に、トゥルネー、へント、ブリュッセル、ルーヴァンなどの各都市で、才能溢れる芸術家たちが成功を収めた。

ブルゴーニュの公爵たちが追い求めたのは、金に糸目をつけない豪華絢爛な芸術。彼らに続いて役人たちや富裕市民が、やや狂信的なほど権力の象徴として芸術作品を購入するようになる。彼らは個人的な肖像画を依頼して、芸術がその社会的地位を知らしめるようにした。 国内外の兄弟関係、商人仲間がそろって顧客になってくれるので、芸術家たちにとってはこの上ない売り手市場となった。こうした傾向が原動力となって、1500年ごろまでのネーデルラントの芸術は栄えに栄えた。

そんなブルゴーニュ公支配下の、ネーデルラントの芸術家の代表とされるのがヤン・ファン・エイクである。彼は肖像画の先駆者であり、また、彼の前にも油彩画家はすでに存在しているにもかかわらず、16世紀、イタリアのジョルジョ・ヴァザーリがその著名な書『画家・彫刻家・建築家列伝』(あるいは『美術家列伝』)に記述があったことで、長らく「油絵の創始者」との誤解があった。16世紀に吹き込まれたこの誤った情報は、たとえば、フランドル生まれのカーレル・ヴァン・マンデルの1604年の著作、『画家列伝』(あるいは『画家の書』)にも「ヤン・ファン・エイクは油絵を発見した」と出てくる。

ヤン・ファン・エイクは油彩画の創始者、発見者ではなかったが、確かに、油彩画の画期的技術の開発において決定的な役割を担っていることは明らかだ。顔料を植物性の油にまぜた絵の具を使い、それを薄める溶剤にワニスをまぜ皮膜をつくる高度な技術で、透明感のある宝石やガラスの輝き、布の光沢、織物の細かな柄の質感、立体感までを表す、豊かな色調の、徹底して精密な写実絵画を描くことを可能にした。

写真 2601 ヤン・ファン・エイク『神秘の子羊』部分

(美術雑誌 OKV《ヴラーンデレンの公共文化資産》『Van Eyck tot Dürer』よりコピー)

※画像をクリックすると拡大されます。

写真 2602 ヤン・ファン・エイク『神秘の子羊』部分

(Ludion Guides『神秘の子羊 ゲント』よりコピー)

※画像をクリックすると拡大されます。

ヤン・ファン・エイクは謎の多い画家である。まず、いつどこで生まれたかが推測の域を出ない。どこで誰に絵画を学んだかも不明のままである。

1422年から1425年までデンハーグに滞在し、バイエルン公ヨハン3世に仕えた宮廷画家だったことは支払い証明の記載から知られているが、肝心の作品は知られていない。このときすでに独立した画家だったことから、生まれたのは1395年以前、1390年の間と考えられる。1425年からブルゴーニュ公3代目のフィリップ善良公に仕えている。

そして明確な年号、1432年をもって登場したのがかの『神秘の子羊』。いきなり最高の技術に達した珠玉の大作である。兄のフーベルトとの合作で、フーベルトはすでに死去しており、その9年後にヤンも他界した。彼の人生、最後の10年に描かれたものが、私たちが知る、確かなヤンの作品である。

写真 2603 フーベルト&ヤン・ファン・エイク『神秘の子羊』:祭壇画を開いた状態

(Ludion Guides『神秘の子羊 ゲント』よりコピー)

※画像をクリックすると拡大されます。

写真 2604 フーベルト&ヤン・ファン・エイク『神秘の子羊』:祭壇画を閉じた状態

(Ludion Guides『神秘の子羊 ゲント』よりコピー)

※画像をクリックすると拡大されます。

この祭壇画の額にはラテン語の銘文があり、フーベルトを比類なき最高の画家と称し、この兄に続き、ヤンが祭壇画の寄進者ユドークス・フェイトに催促されてこれを完成させた、とある。 ちなみにユドークス・フェイトとその妻リスベット・ボルルートは、祭壇画を閉じた状態の最下段に、赤い衣装をまとって祈る姿で描かれている。ユドークスは裕福な資本家の家庭出身のへントの一級市民であり、今の市長に相当する第一参事会員を務めていた。彼は聖ヨハネ教会後陣礼拝堂の修復費用を個人的に負担した際、この立派な祭壇画の製作も希望し寄進した。『神秘の子羊』は当時の絵画の最高峰であるだけでなく、王家、貴族でないものでも、これだけの作品を依頼、寄進できる力があった、ということも示している。

ヤンはその時代の画家としては珍しく、自分が作者であるとわかるように、作品にサインを残している。それはのちのルネッサンス期に典型的な、自我を強く意識した芸術家たちの態度をすでにもっていたということだろう。有名なところでは、室内の鏡に画家であるヤン自身の姿が描かれており、そのすぐ上に「ヤン・ファン・エイクここにありき 1434年」とサインがある、『アルノルフィーニ夫妻像』の絵がある。

写真 2605 ヤン・ファン・エイク『アルノルフィーニ夫妻像』

(Knack Kunststreeks『Van Eyck』よりコピー)

※画像をクリックすると拡大されます。

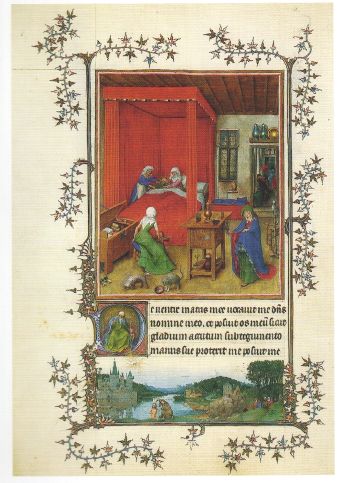

『神秘の子羊』が登場するまで、彼は兄、フーベルトとともに、写本彩飾挿絵画家として活躍していたのではないかと言われている。アントワープ王立美術館にある『聖バルバラ』と『泉の聖母』を初めて見たとき、その小ささと細かさに驚いたのだが、写本の挿絵を描いていた、となればうなづける。(『聖バルバラ』は31x18cm、『泉の聖母』はさらに小さく19x12,5 cm)

写真 2606 フーベルト&ヤン・ファン・エイク作?『トリノ=ミラノ時祷書』

(Knack Kunststreeks『Van Eyck』よりコピー)

※画像をクリックすると拡大されます。

写真 2607 ヤン・ファン・エイク『聖バルバラ』

(アントワープ王立美術館カタログよりコピー)

※画像をクリックすると拡大されます。

4代目のブルゴーニュ公、勇胆公と呼ばれたシャルル(オランダ語ではカーレル)が、1477年ナンシーの戦いで命を落とした事件は、歴史の舞台の中心であったブルッへがその幕を閉じる予兆であった。彼の死ゆえ、娘マリアはのち神聖ローマ皇帝となる、オーストリア大公のマクシミリアンとの結婚を決めたからである。

以降ハプスブルグ家を通して東欧は、ネーデルラントの土地に明らかな政治的影響を及ぼしたし、ブルッへに繁栄をもたらしたズウィンの港が土砂の堆積でその機能を果たさなくなったことと相俟って、経済の中心は台頭してきたアントワープに移っていく。そしてまた、芸術の様相も変っていくのだった。

27. 高貴の色

ロイヤルパープル、またはティリヤンパープルと呼ばれる紫色がある。古代地中海沿岸で、アッキガイ科の2種の巻貝(Murex brandaris、Murex trunculus)の分泌液から作られていた色である。この液そのものは淡黄色だが、化学反応を起こさせると赤みがかった紫色に変色する。フェニキアの伝承では、ギリシャの神ヘラクレス(メルカルトの神)が犬と海岸を散歩中、犬がこの貝を噛み砕いたところ、口の回りが紫に変色したことで発見した、ということになっている。ヘラクレスは布を染めて、ティルスのニンフに贈ったところ大変喜ばれたので、ティルスにこの貝をたくさん棲まわせるようにした、という話である。

フェニキアは現在のレバノンに位置し、ティリヤンはフェニキア人の作った古代都市、ティルスの名に基づく。現在ここは都市遺跡として、ユネスコの世界遺産に登録されている。

この貝による染色については、紀元前4世紀の古代ギリシャの哲学者、アリストテレスと、1世紀のローマの政治家であり博物学者であったプリニウスにより記述がある。以下、プリニウスの『博物誌』の記事からの抜粋である。

「貝の捕獲の最も好ましい季節は、おおいぬ座のシリウスが空高くあがった後か、早春です。この貝から取り出すろうのような分泌物に、粘りがないという理由からです。染色の作業場においては知られていない事実ながら、これは初歩的な重要点です。取り出した鰓下腺、約100ポンド(約454g)につき20オンス(約567g)の塩を加えます。新鮮度を保つためにアルコールに入れて3日間放置し、それからブリキの鍋で煮ます。煮ている間、常に浮かんでくる不純物をすくいとります。両手のついた壷を100用意し、10日目になったら、まだ液体の状態の染料を、各々に500ポンド(2270g)入れ、ます。そしてそこに、油分を完全に落としてきれいになった羊毛を漬けます。色は赤っぽいか、黒っぽい色です。5時間漬けて完全に染料を吸収させます」

1個の貝からとれる分泌液は3、4滴というから、ここに記載されている通り2キロを超える分量の染料を採取するには、とてつもない量の貝を必要としただろう。細かく手間のかかる作業のみならず、非常にひどい臭いの中の作業でもあったという。そうして出来上がった紫に染まった衣は、色あせることなくむしろ、長く着れば着るほど鮮やかさを増した。古代ギリシャ時代より珍重され、ローマ帝国では皇帝ネロの時代、紫を身につけるのは皇帝の特権として権力を象徴する色となった。

新約聖書『マルコによる福音書』によれば、イエスの着せ掛けられた服は王位を表す紫、とある。しかし『マタイによる福音書』でそれは、緋色になっている。中世以降絵画の中でも、聖職者、位の高い者の纏う服、そして21世紀現在の枢機卿が着る法衣も緋色である。いつの間にかパープルの地位は緋色に取って代わられた。

印刷技術の発明と革新により、プリニウスの『博物誌』は1469年ヴェネツィアで初めての印刷版が登場する。1601年にイギリス人のホランド(Philemon Holland)により画期的改良翻訳版が出版されると、相次いで各国語に訳されたから、このロイヤルパープルの染色法についてもヨーロッパに広く知れたことだろう。オランダ語版も1610年にイラスト入りで出版された。

1636年ごろ、ルーベンスは『パープルの発見』と題する絵を描いている。(フランス・バイヨンヌのボナ美術館所蔵) 伝承に基づく、海岸を歩くヘラクレスと犬の絵だが、素描画なので色はない。実際のロイヤルパープルの色味については諸説あるが、ルーベンスが彩色したとしたら、どんな紫色だったのだろう。ボナ美術館のサイトによると、この絵は「マドリッドのプラド美術館のヴァン・タルデン(Van Thalden)による絵画のために描かれたスケッチ」とあるが、彩色された絵は確認できずにいる。

写真 2701 ルーベンス『パープルの発見』

ボナ美術館のサイトよりhttp://www.museebonnat.bayonne.fr/

地位を譲られたほうの緋色は、こちらは貝ではなく、地中海沿岸の国々に育つケルメスという樫の種の木についた、カイガラムシを乾燥させて作る染料であった。ケルメスは赤い色の一種、クリムゾンの語源となっている。ケルメス染料はヴェネツィアのスカーレットが最高級の赤とされていたが、16世紀のはじめ、スペイン人のコルテスがメキシコ征服の際発見した、コチニールを持ち帰ってからは使われなくなった。コチニールもカイガラムシの一種で、出来上がった染物の色具合や強度はケルメスと変らないが、コチニールは10から20分の1の分量で同量生産できたからである。

コチニールは、わずか3mmのメスのみを乾燥させて粉にし輸入された。が、スペインは原料も原産地も秘密にしていたので、それは長く、植物か昆虫かも知られていなかった。17世紀になって顕微鏡が実用化されると、オランダのアントニ・ファン・レーウェンフックは自ら改良した顕微鏡で微生物や精子を発見した。彼はもともと織物商で、のちにデルフトの役人、測量士、画家フェルメールの遺産管財人となる異色の経歴をもつ、アマチュア生物学者だったので、それを発表する場を持たず、オランダの政治家や他の学者がその功績を、1660年設立されたロンドンの科学学会、ロンドン王立協会に紹介した。そして1685年、王立協会の会員であり、アイルランド出身の貴族、化学者、物理学者、発明家でもあったロバート・ボイルは、レーウェンフックにコチニールの研究を依頼する。彼ははじめ植物の種子と言っていたが、のちに乾燥した粒の中に卵を発見し、昆虫であることをつきとめた。

18世紀後半になってフランスは、植物学者のティエリー・ドゥ・ムノンヴィルをメキシコに送る。彼は植物学者、内科医としてヴェラクルーズに到着、ハバナで採取した植物をメキシコで受け取るために滞在しようとしたが、スペイン総督から退去を命じられてしまう。それでもカタロニア人を装い残留し、コチニールが生産されるオアハカに赴き、インディアンからコチニールが寄生したウチワサボテンを手に入れる。そこから無事にサント・ドミンゴに上陸、スペイン監視下からはずれたポルトープランスに造った植物園で、そのウチワサボテンの栽培を成功させたのだった。

コチニールの存在を秘密にしていたスペインは、それまで2世紀以上にわたって、黄金以上に価値のある商品として売っていたものだから、ティエリー・ドゥ・ムノンヴィルはフランス王から『王の植物学者』という称号と、6000リーヴルの年金を与えられた。

写真 2702 メキシコ周辺地図

1.ヴェラクルーズ(Veracruz) 2.オアハカ(Oaxaca)

3.ポルトープランス(Port-au-Prince) 4.ハバナ(Habana)

※画像をクリックすると拡大されます。

コチニール染料はもうひとつ秘密を持っていた。1572年にオランダで生まれたコルネリウス・ドレベルは、イギリスで望遠鏡や顕微鏡の発明したり、史上初の人力推進による潜水艇を作ったことで知られるが、錬金術師のもとで修行をしたこともあり、晩年は化学方面の研究に取り組んでいた。それで、スズを王水で溶かしコチニールと混ぜることで、より鮮やかに耐久性をもったコチニール染料を開発した。彼の二人の娘は、ドイツ出身のヨハネス&アブラハム・カフラー兄弟と結婚する。化学者で発明家のヨハネスは、アブラハムとともにオランダのライデンで染物業を始めて成功して、ロンドンに移ってきていた。ヨハネスは義父の発明した孵卵器の実用を王立協会にて実証するなど、その技術の発展に貢献した。錬金術も心得ており、コルネリウスの開発したコチニール染料を受け継ぐ。コルネリウス自身はこれで特に財を成したわけではなかったが、娘、娘婿たちは商売にして、工房のひとつを1643年ロンドンに設立し、大いに成功した。その調合は一家の秘伝として守られ19世紀まで続いた。

コチニールは布の染料だけではなく、絵の具にも用いられ絵画の世界にも普及し珍重された。今では食品の着色料や化粧品などにまで幅広く用いられている。